随着移动电子设备与电动汽车的爆发式增长,锂离子电池已成为现代能源技术的支柱。相较于传统液态电解质体系,全固态锂电池凭借其高能量密度(可达400 Wh/kg以上)和本质安全性(无泄漏、不燃爆),被视为下一代储能技术的颠覆性方案。在固态锂电池的众多关键材料中,快离子导体占据着重要地位。

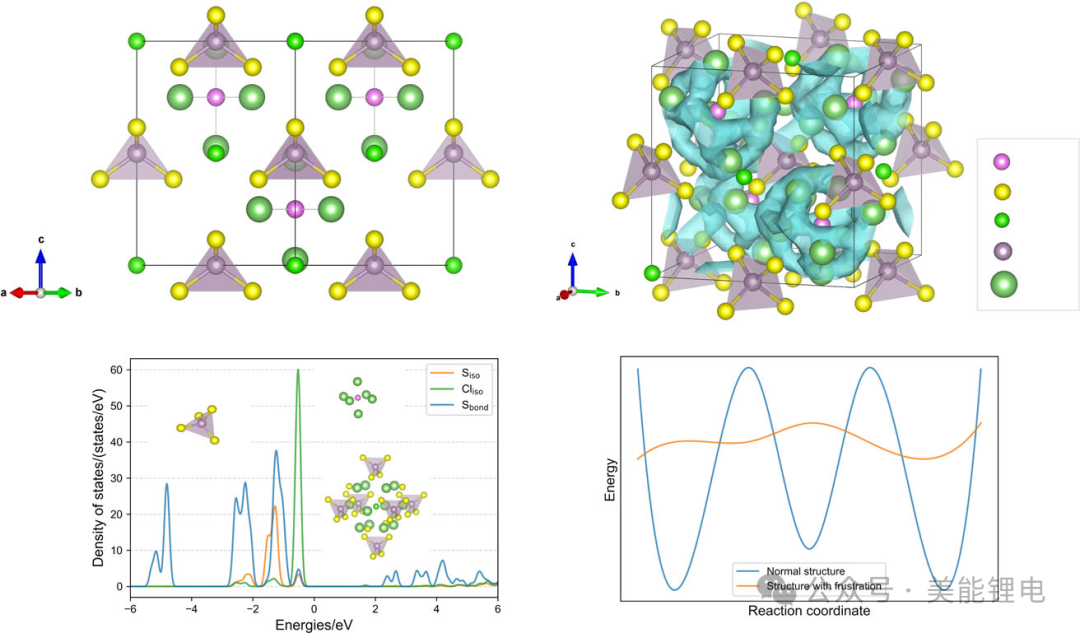

然而,锂离子在无机晶体中的传输过程极为复杂,致使寻找和设计具有低迁移势垒的离子导体成为一大难题。本研究发现,含有孤立阴离子的独特结构特征能够增强晶体的离子导电性,为解决这一难题带来新的曙光。

孤立阴离子:离子迁移的“隐形推手”

Millennial Lithium

近期研究发现,晶体中一类特殊的孤立阴离子(如S²⁻、Cl⁻等)能显著提升锂离子迁移效率。这类阴离子不与固定阳离子键合,仅通过弱键与移动的锂离子作用。其独特结构可形成平滑的电位能表面,降低锂离子迁移能垒。

关键机制:孤立阴离子周围形成“笼状”通道,锂离子可在此类通道中快速扩散。

实验验证:通过计算模拟(如AIMD),发现孤立阴离子主导的晶体(如Li₆SiSe₆)在300K下离子电导率高达417 mS/cm,可媲美液态电解质。

锂银矿中的孤立阴离子及引发的失配现象

实验结果:高通量筛选与验证

Millennial Lithium

基于上述机制,研究团队用这种思路从晶体数据库中筛选出四类候选材料:

硫基材料(如Li₆SiSe₆):300℃下导电能力比传统材料强10倍,接近液态电解液。

氮-碘组合(如Li₇N₅I):常温下也能高效工作,适合手机等日常设备。

氯合金(如Li₅CrCl₈):高温下表现优异,适合电动车在夏天快充。

分子动力学模拟(AIMD)进一步证实,这些材料中锂离子沿孤立阴离子网络呈现“低势垒跳跃”特性,迁移活化能降低40%~60%。

通过高通量筛选发现含孤立阴离子的新导体

未来蓝图:从实验室到产业化的逻辑链条

Millennial Lithium

基于孤立阴离子的固态电解质已展现出商业化潜力,下一步研发将聚焦三大方向:

1.材料优化

低成本化:用硫(S)、氯(Cl)等富地球元素替代锗(Ge)、镧(La)等稀有金属,降低原料成本30%以上。

稳定性提升:通过掺杂卤素(如Br-、I-)或调控阴离子间距(4~5 Å),增强材料对湿度、高温的耐受性。

2.量产技术突破

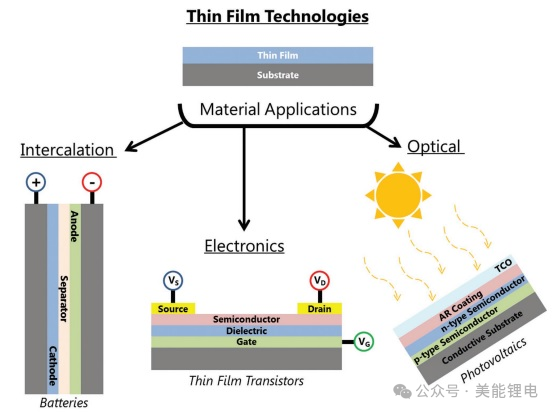

薄膜制备:开发卷对卷(Roll-to-Roll)工艺,生产厚度<20微米的固态电解质薄膜,适配现有电池生产线。

界面优化:解决电极与电解质接触阻抗问题,使电池循环寿命突破2000次(目前约500次)。

3.场景化应用

电动汽车:目标能量密度>500 Wh/kg,支持续航1000公里,充电时间压缩至15分钟内。

消费电子:电池体积缩减50%,手机可实现“一周一充”,且无燃爆风险。

电网储能:开发长寿命(>20年)电解质,用于风光电储能,成本降至0.1元/Wh以下。

孤立阴离子改写了固态电解质的底层逻辑,从实验室到量产,这项技术将用5-10年终结“续航焦虑”,开启高安全、高密度电池的新纪元。

原文出处:《New fast ion conductors discovered through the structural characteristic involving isolated anions》

*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。