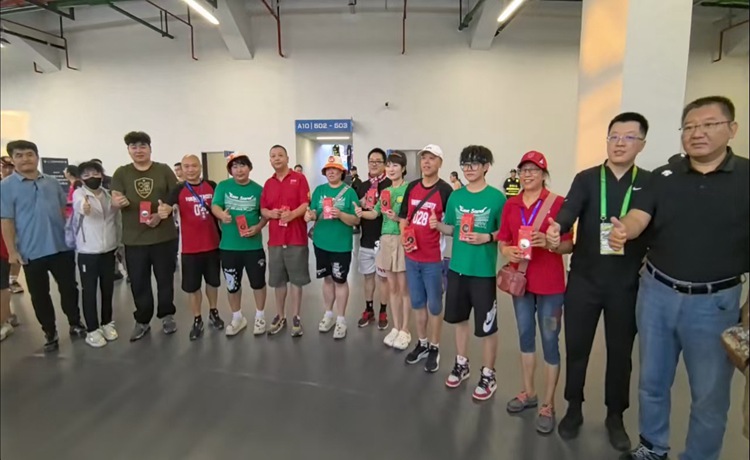

新疆水磨沟村因水磨而得名,如今已成为农文旅融合的历史文化符号。 郭诗瑀 摄

白土,是新疆内陆在干旱气候中沉淀出的独特肌理,覆着风沙的印记,铺展在这片广袤疆域之上,既是干旱环境赋予的坚韧底色,也藏着人与土地生生不息的“对话”。经历数十年的改良和奋斗,才有了大片白土变良田,旱地里麦浪“生金”,这来之不易的丰收更让人知晓何谓“丰收二字,重逾千金”。

随着城乡联系日渐密切,丰收逐渐成为“名片”,成为一种“吸引力”,为传统村落农文旅融合发展打造了一面鲜活的旗帜,在丰收的时节来乡村研学、赏景、度假,成为更多人的选择。

夏末秋初,在新疆昌吉天山木垒中国农业公园的万亩旱田里,麦田金黄、牧草翠绿,不同的色块纵横交织,顺着山坡起伏,让静态的大地仿佛也流动了起来。

一路驶向木垒县水磨沟村,收完的麦田还留着丰收的印迹,尽头与蓝天相连,辽阔又鲜明。

来自天山山脉的河流穿村而过。很多年前,它推着石磨转,磨磨着麦子,“水磨沟”村名由此而来。西吉尔镇水磨沟村党支部书记史天虎告诉记者,如今,村里只剩一座能运转的石磨等待人们体验农耕文化的智慧,虽然水磨已成历史,但“水磨”成为了村里最有标志性的象征和符号。

就地取材,是村落建筑的特色。在以前资源没那么丰富的年代里,村落的建筑材料都是“原产地”,因此,村落能与山川风土和谐地融为一体,浑然天成。

在水磨沟村,一座座“拔廊房”错落于山水之间,深挑的廊檐、古朴的木雕,岁月的气息扑面而来。

何谓“拔廊房”?这种民居建筑是清末民国初期,由关内迁移到这里的人用木材、夯土、土坯砖和瓦修建而成的围合式封闭院落。

“这里在天山脚下,雨水来的时候比较急,从前房子都用土夯的,土墙怕雨、木窗易朽。”水磨沟村79岁的杨玉财老人说,“而这拔廊房,廊檐向外一拔,不仅遮风避雨,屋里更是冬暖夏凉。”他是“拔廊房营造技艺项目传承人”,在这廊檐之下住过了大半个世纪。

如今,他守护的不仅是一门手艺,更是一种焕发新生的乡村符号。随着乡村旅游兴起,拔廊房变身民宿,成为旅客沉浸式体验乡土文化的窗口。

相隔不到二十公里的月亮地村也同样依托拔廊房做起了“家门口”的生意。走进望舒园民宿客栈,修葺一新的拔廊房格外引人注目——金黄的梁椽、土黄的墙面、青灰的瓦顶,古朴中蕴藏着精致,客栈负责人刘淑琴从乡上小学退休后又回村“创业”了。

“五到九月初是村里游客最多的时候,来住得提前订。”月亮地村党支部书记闫向福告诉记者,2016年县里投入3000多万元,整村推进传统村落保护与开发,现在村里开了42家民宿,经营好的每年能有几十万元的收入。

“要说发展民宿对村里人最大的改变,我觉得是精神面貌的转变和对彼此身份认同感的提升。”刘淑琴说起她最新的一个感悟,“以前村民之间肯定就是直呼其名,现在村里遍地都是老板,打招呼的时候我一句闫老板,你一句刘老板娘。”

当大家都成为“有身份”的人之后,生活状态也发生了改变,因为总要接待城里来的游客,那必须把自己收拾得干干净净。村里吵架的也少了,和气才能生财。

“我觉得现在村里面都很自信,有拿手的饭菜,客房也经得起挑剔。可见农民在这片土地上除了种地,还能生活得更好。”闫老五客栈老板、民宿协会副会长闫向斌告诉记者,月亮地村还依托民宿协会对村里的民宿评级、进行监督管理,规范民宿产业的发展。

不仅如此,闫向福介绍,由党支部领办合作社,在村里成立了“四小磨坊”,打造从种到加工到销售的产业链,生产面粉、小杂粮等农副产品。目前一周加工一吨,供游客来买。安居乐业,物质和精神双“丰收”在这里体现得淋漓尽致。

吃,在月亮地村成为一件有仪式感的事情。每年一次的厨王争霸赛上,每家民宿的主厨都要做桌土席进行评比。此外,还要将每家的特色菜评选出来做成合集,张贴在宣传板上,打造“一户一特色”,总有一款能满足游人的味蕾。

馕是新疆的特色。在月亮地村散步的时候,远远地就看到有烟雾腾起,循着走过去,是两个用土垒起的大烤炉。

正赶上胡玉宏开炉,烤至金黄比脸还大的土馕坑馍馍热气腾腾地被端出来。用鹰嘴豆秸秆为燃料将烤炉烧热,把发酵一整晚的老面做成饼子放进去烤半个小时,别提多好吃了。

“这是我们家祖传的手艺,做六七年了,大馍小馍都有,多的时候一天能做几百个。”胡玉宏告诉记者,自从村里发展旅游后,生意越发好了,有很多回头客专门来买。

如今,从老宅到民宿,从一产为主到三产融合发展,木垒县正将农耕文化转化为旅游竞争力,依托拔廊房,使整个村落变成一座流淌着乡愁的“活态博物馆”。在推进乡村农文旅融合的过程中,城乡文化实现了双向的交流与奔赴,让这片土地上的丰收,从来不只是“颗粒归仓”的喜悦,更成为农耕文明与时代脉搏的共振。