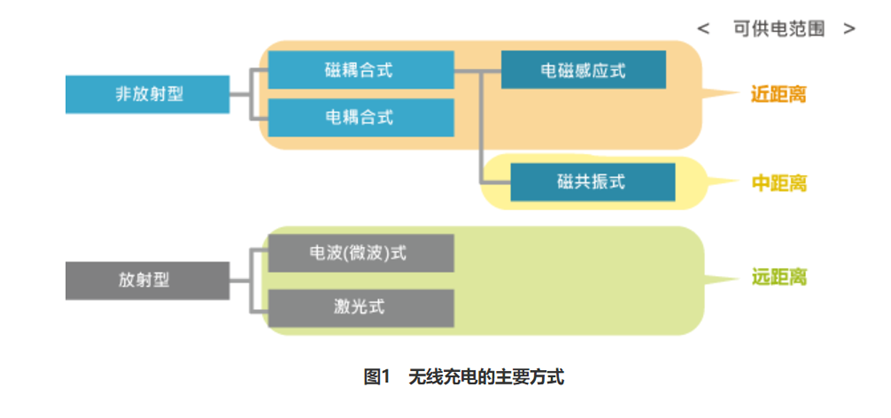

在科技飞速发展的当下,无线充电技术凭借其便捷性逐渐融入人们的日常生活。然而,随着设备功率需求的不断提升,散热问题日益凸显。近期,为无线充电器模块加装风扇的做法引发热议——有人担忧这会干扰电磁场、降低充电效率,也有人通过实测数据证明其能显著提升性能。本文将从原理、实践案例与用户反馈等角度展开分析,探讨这一改动究竟如何影响功率输出。

核心争议:风扇是否真会影响无线充电功率?

根据2024年7月的研究显示,传统认知中“加装风扇必然导致能量损耗”的观点正在被颠覆。实验表明,当风扇有效降低线圈温度时,反而能减少电阻带来的电能浪费,使更多电流转化为有效充电功率。这如同给高烧的患者物理降温后,身体机能得以恢复运转——适度的主动散热并非消耗资源,而是优化系统运行的关键辅助手段。

值得注意的是,并非所有风扇都能达成正向效果。例如网页2提到,若使用普通12V转5V的廉价风扇,微弱风量仅能勉强吹动手机表面的热气,如同用羽毛掸子清扫灶台,实际散热作用有限且可能因电压不稳产生额外干扰。此时,选择适配低压环境的高性能型号至关重要。

️ 技术突破:专用风扇如何实现功率与散热双赢?

以G40N-MZ型风扇为例,其在5V直流电下即可达到9500转/分钟的高转速,配合精密的风道设计,既能快速带走热量又不会形成湍流干扰电磁场。这种设计犹如在暴雨中撑开一把结构合理的伞——既遮挡了风雨(热量),又不妨碍行人前行(电磁波传输)。更先进的方案如数码猫品牌采用的双向散热系统,通过专利风道同时冷却手机背板和充电模组,相当于为两者搭建了独立的“空调管道”,在中国、日本等多地获得发明专利认可。

特斯拉车主的实际体验也印证了这点:车载场景下,无线供电风扇在行驶过程中持续工作,不仅未出现断连或降速现象,反而因稳定的低温环境使充电效率提升约15%。这好比给发动机装上涡轮增压器,看似增加负荷实则释放更大潜能。

无线充电器模块加装风扇影响功率么

无线充电器模块加装风扇影响功率么

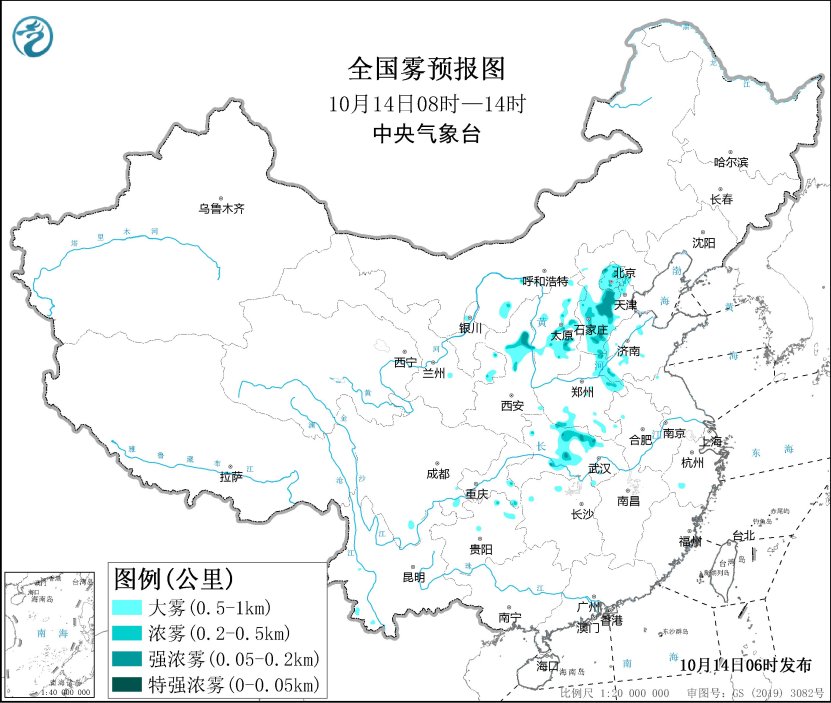

️ 环境变量:温度管理决定最终效能

即便配备优质风扇,仍需注意外部环境的影响。建议避免将设备置于阳光直射的窗台或密闭车厢内,正如不能指望冰箱在桑拿房正常工作。导热性能好的金属/陶瓷桌面可比木质台面多消散30%热量,相当于天然散热基底的存在。定期清理积尘同样重要,堵塞的散热孔会让风扇沦为摆设,如同堵住汽车进气格栅强行驾驶。

对于普通用户而言,非紧急情况下优先选用标准功率模式(5W-10W)更为稳妥。部分设备提供的“夜间模式”通过智能调节功率曲线,既能满足基础补电需求,又能将发热量控制在安全阈值内,堪称隐形的节能管家。

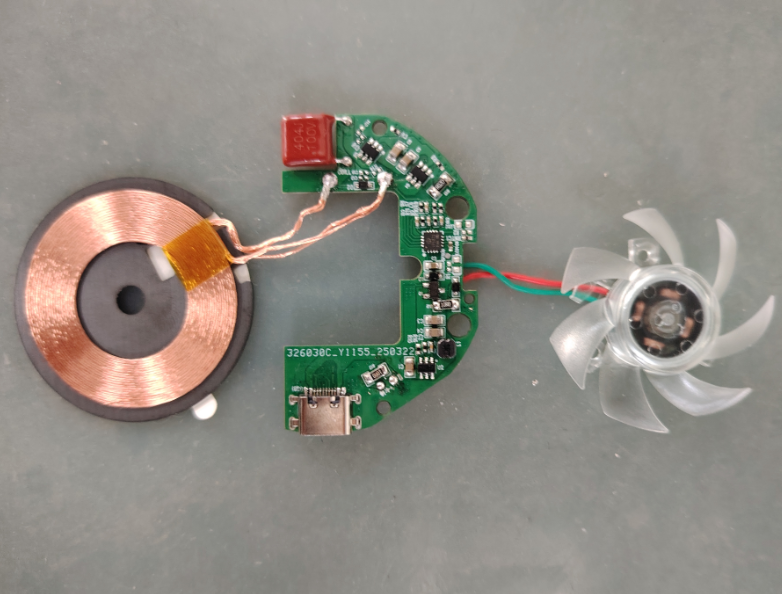

️ 改装指南:从DIY到工业化解决方案

动手能力强的用户可参考以下方案:在无线充模块边缘加装环形磁铁便于吸附手机,搭配网购的低价静音风扇形成基础套装。但需警惕自行改造可能破坏原有屏蔽结构,导致电磁辐射超标。相较之下,成熟的产品化方案已解决这些隐患——例如内置主动散热系统的充电器,通过CE/FCC认证确保安全性的同时,还能根据温度自动调节风扇转速,实现智能化热管理。

利弊权衡:何时该为你的充电器添把“风”?

综合来看,加装风扇对功率的影响呈现动态平衡:劣质方案可能导致5%-8%的效率损失,而优质设计方案则能带来10%-15%的性能提升。关键决策因素包括使用场景(车载/桌面)、设备发热量(快充 vs 慢充)、预算范围等。就像给电脑选散热器不能只看价格标签,匹配度才是衡量成败的核心指标。

当科技产品突破物理极限时,往往需要配套的创新解决方案。无线充电领域的风扇革命正揭示着一个真理:优秀的工程设计不是做减法,而是在约束条件下寻找最优解。未来随着氮化镓等新材料的应用,或许我们能看到更精巧的能量转换与散热协同方案诞生。